|

|

|

- 本日

- 本周

- 本月

-

教育部:停用“函授”名稱! -

慶祝中華人民共和國成立75周年招待會在京隆重舉行 習近平發表重要講話 -

福州晉安教育人:育人為師 抗疫為士 -

福州教育研究院:筑牢疫情防控“心理長城” -

福州教育人:用行動踐行使命擔當 -

福州市教育局關于部分區域內學校繼續開展線上教學的通知

福建師范大學:傳承賡續百年學脈 奮勇沖刺“雙一流”

福建師范大學是福建省歷史最悠久的高等學府之一,承載著深厚的歷史底蘊和卓越的學科傳統,著力打造“一流文科、高水平理科、有特色工科”的學科體系,形成了鮮明的辦學特色。 福建師范大學的歷史可追溯到1907年陳寶琛先生創辦的福建優級師范學堂。該學堂以“溫故知新可以為師,化民成俗其必由學”為辦學宗旨,設立理化選科、博物選科、地理歷史選科、數學選科、博物本科和圖畫、手工專修科,為福建教育事業的發展奠定了堅實基礎。此后,私立華南女子文理學院、私立福建法政專門學校(后改名私立福建學院)、私立福建協和大學、福建省立師范專科學校、福建省研究院、國立海疆學校等前身校相繼成立,各自在師范教育、女子教育、法政教育、中西文化融合、綜合研究等領域作出了卓越貢獻。

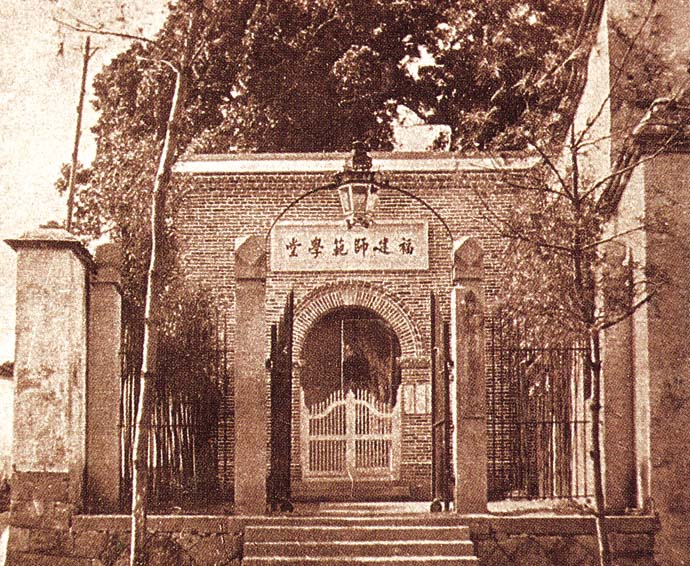

福建師范學堂校門

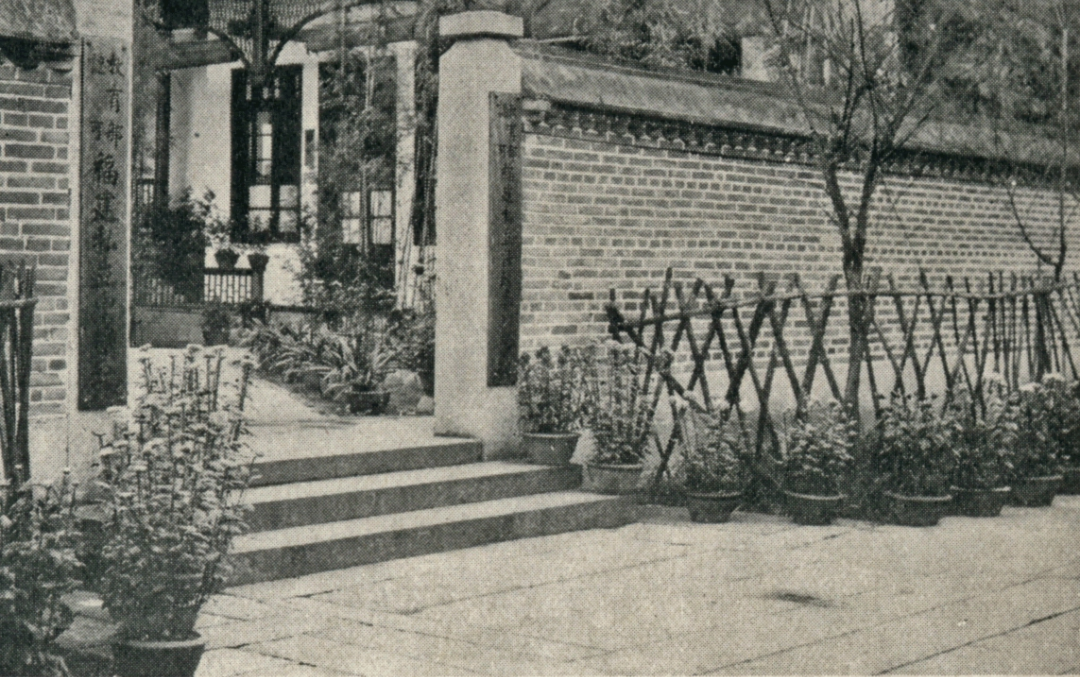

私立華南女子學院師生合影

私立福建法政專門學校校門

福建省研究院

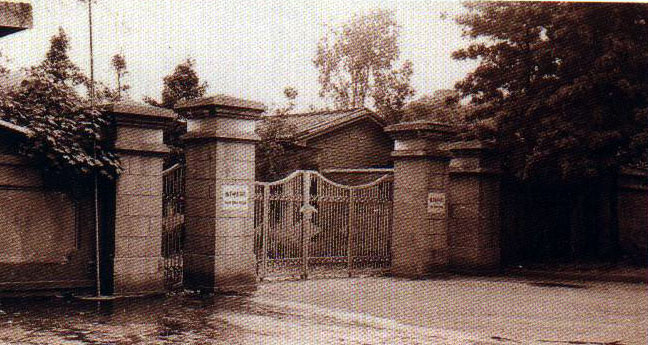

福建師范學院校門

福建師范大學20世紀90年代校門 經過117年的傳承發展,福建師范大學已形成了薪火相傳、底蘊深厚的百年學脈,成為一所學科門類齊全、師資力量雄厚、科研成果豐碩的綜合性大學。

回望117年的辦學歷程,福建師范大學以海納百川的胸襟與教育熱忱,聚集了葉圣陶、鄭作新、郭紹虞、董作賓、黃禎祥、曾呈奎、唐仲璋、林蘭英、傅家麟、余松烈、黃維垣、唐崇惕、俞永新、嚴叔夏、黃壽祺、丁漢波、姚建年等一批大師巨匠,在這里執鞭杏壇,以淵博學識和人格魅力,奠定了為人師表的優良傳統。他們不僅在各自的領域取得了卓越成就,還為學校的學科建設奠定了堅實基礎。

在教育領域,葉圣陶先生對中國特色現代教育理論作出了具有獨創性、系統性的重要貢獻;嚴叔夏先生學養深厚、博學多才、追求進步、堅持真理,在推進福建高等教育發展上卓有貢獻。

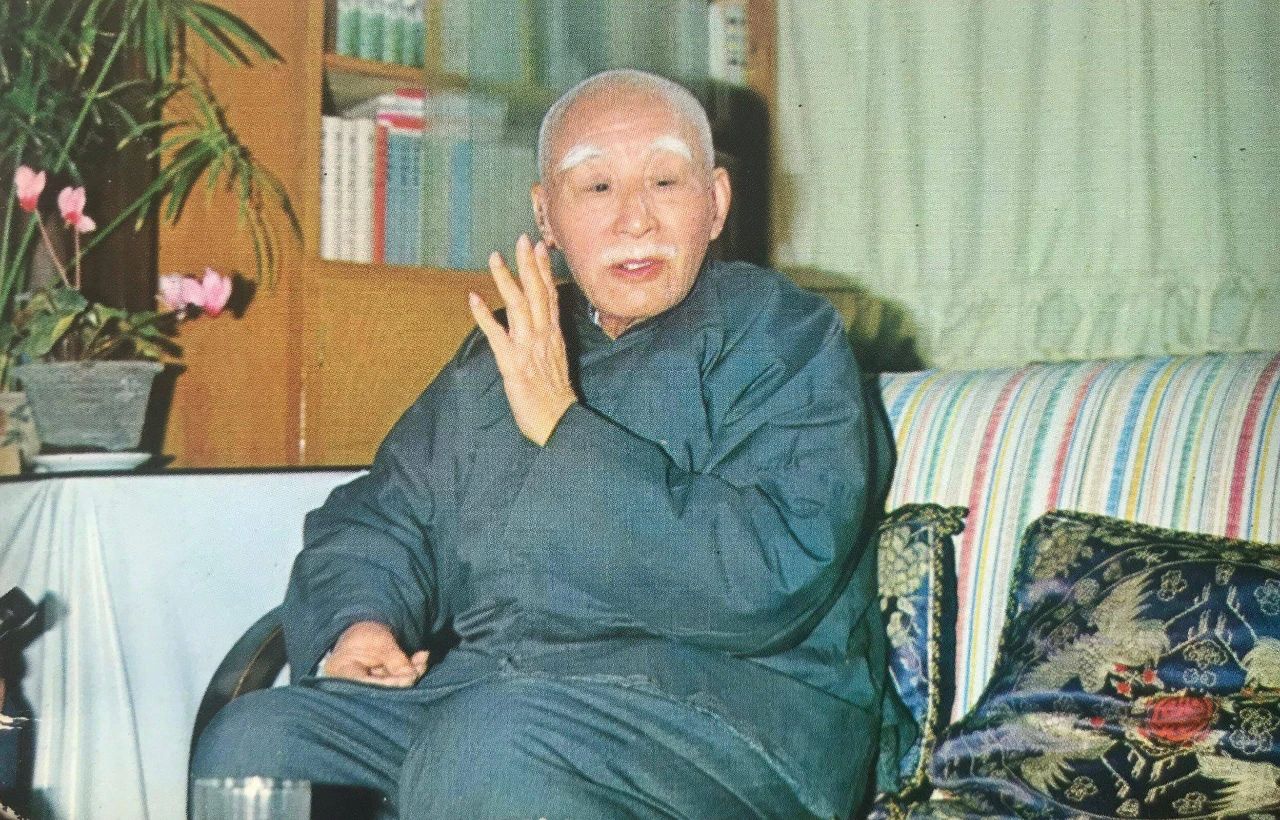

葉圣陶先生

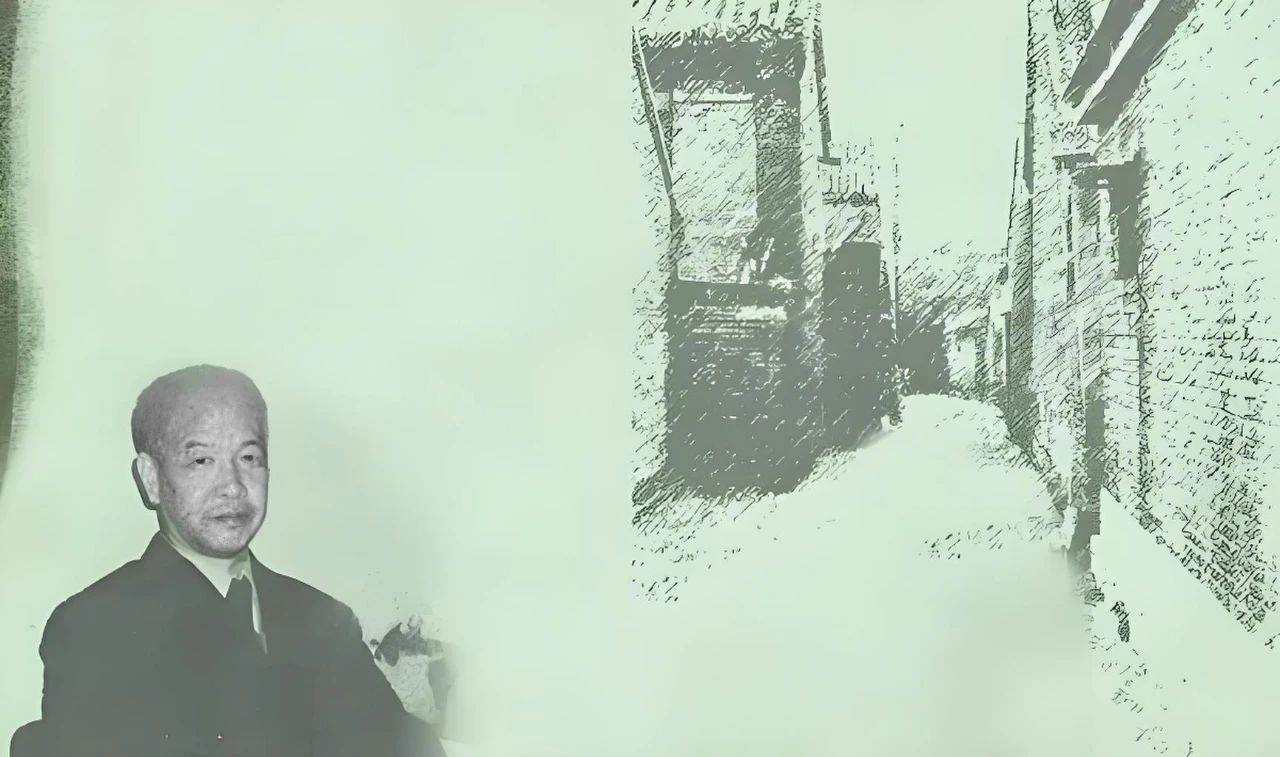

董作賓先生

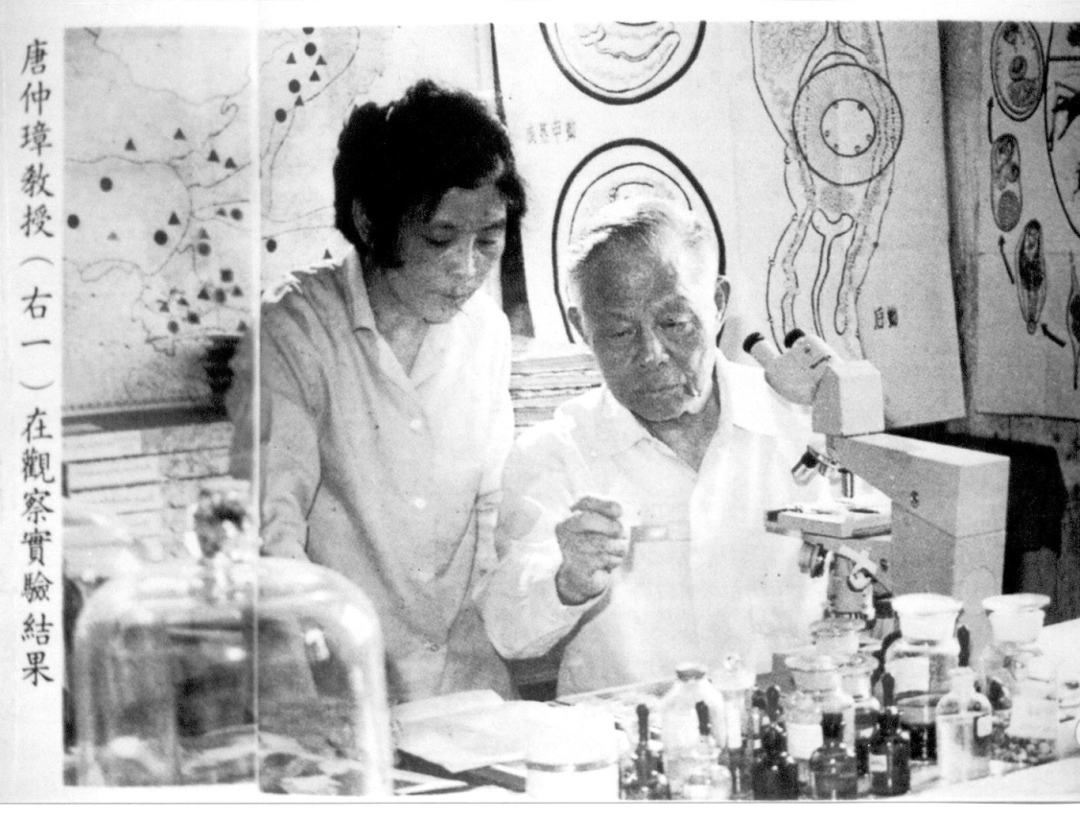

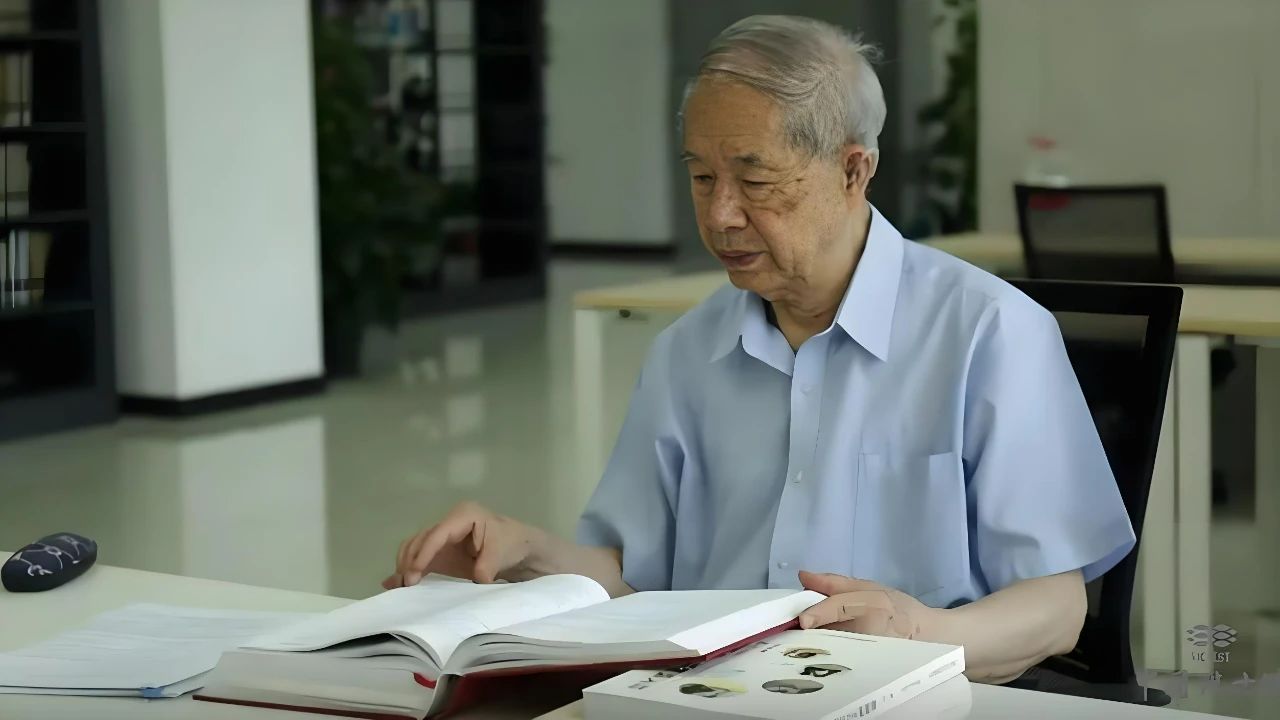

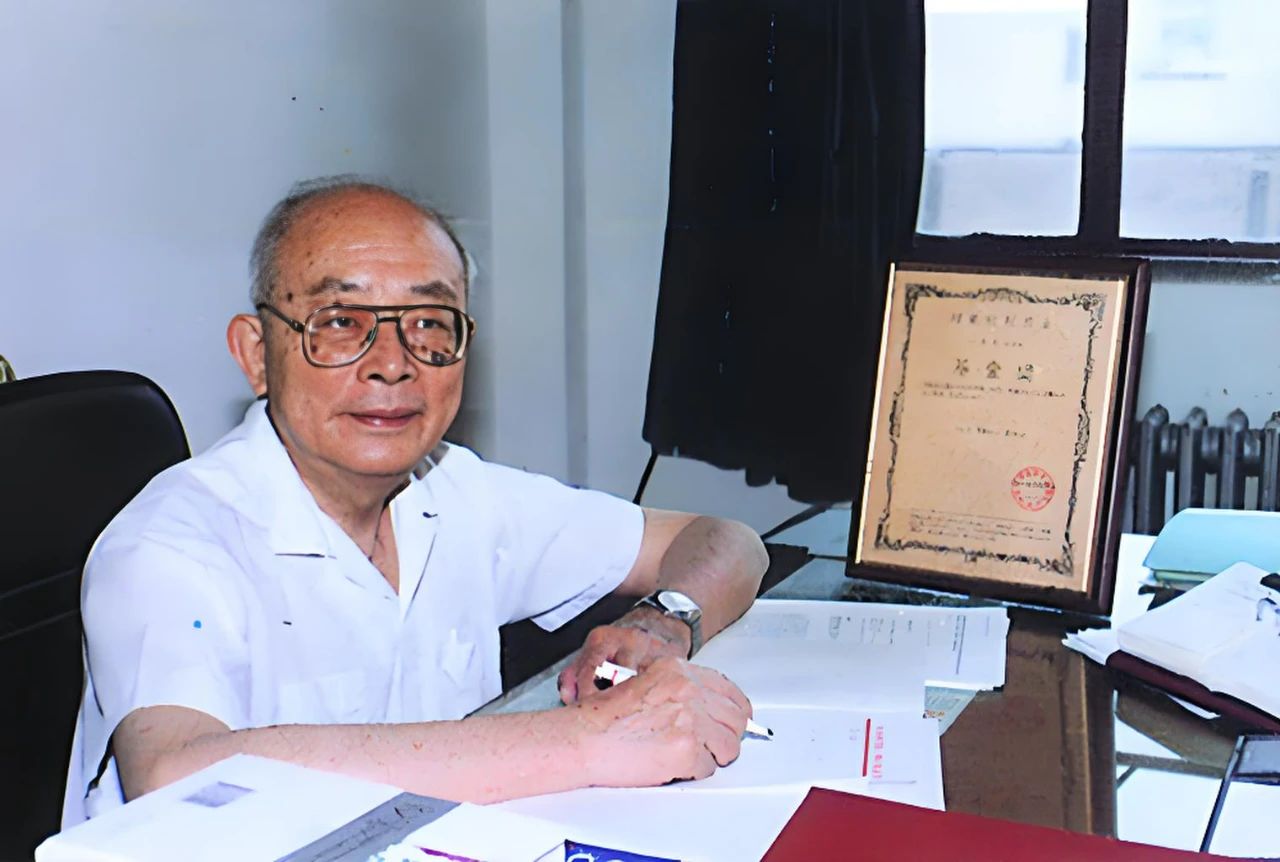

在生物學、醫學領域,鄭作新院士是中國鳥類學的奠基人之一,他的研究成果為中國的生物多樣性保護作出了重要貢獻;黃禎祥院士畢生致力于醫學病毒學的研究,是中國醫學病毒學奠基人;曾呈奎院士長期從事海洋植物學的教學和海藻學的研究,先后發現了百余個新種、兩個新屬、一個新科;唐仲璋院士在寄生蟲學研究領域取得了舉世矚目的成就,被譽為“中國寄生蟲學之父”;余松烈院士首創冬小麥精播高產栽培理論和技術;唐崇惕院士在研究與人類關系密切的人獸共患寄生病的病原發育生物學、流行病學和防治研究作出突出貢獻;俞永新院士對流行性乙型腦炎、狂犬病、出血熱等疫苗質量控制和研究以及蟲媒病毒病病原學和流行病學研究作出重要貢獻;著名微生物學家王岳教授從小單孢菌中分離到聞名全國的“慶大霉素”產生菌;丁漢波教授致力于發育生物學研究,創造半番鴨新品種,為新農村致富作出重大貢獻;吳松剛教授、施巧琴教授出版了我國第一部該領域專著《工業微生物育種學》。

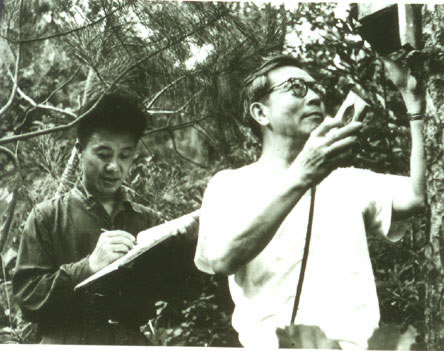

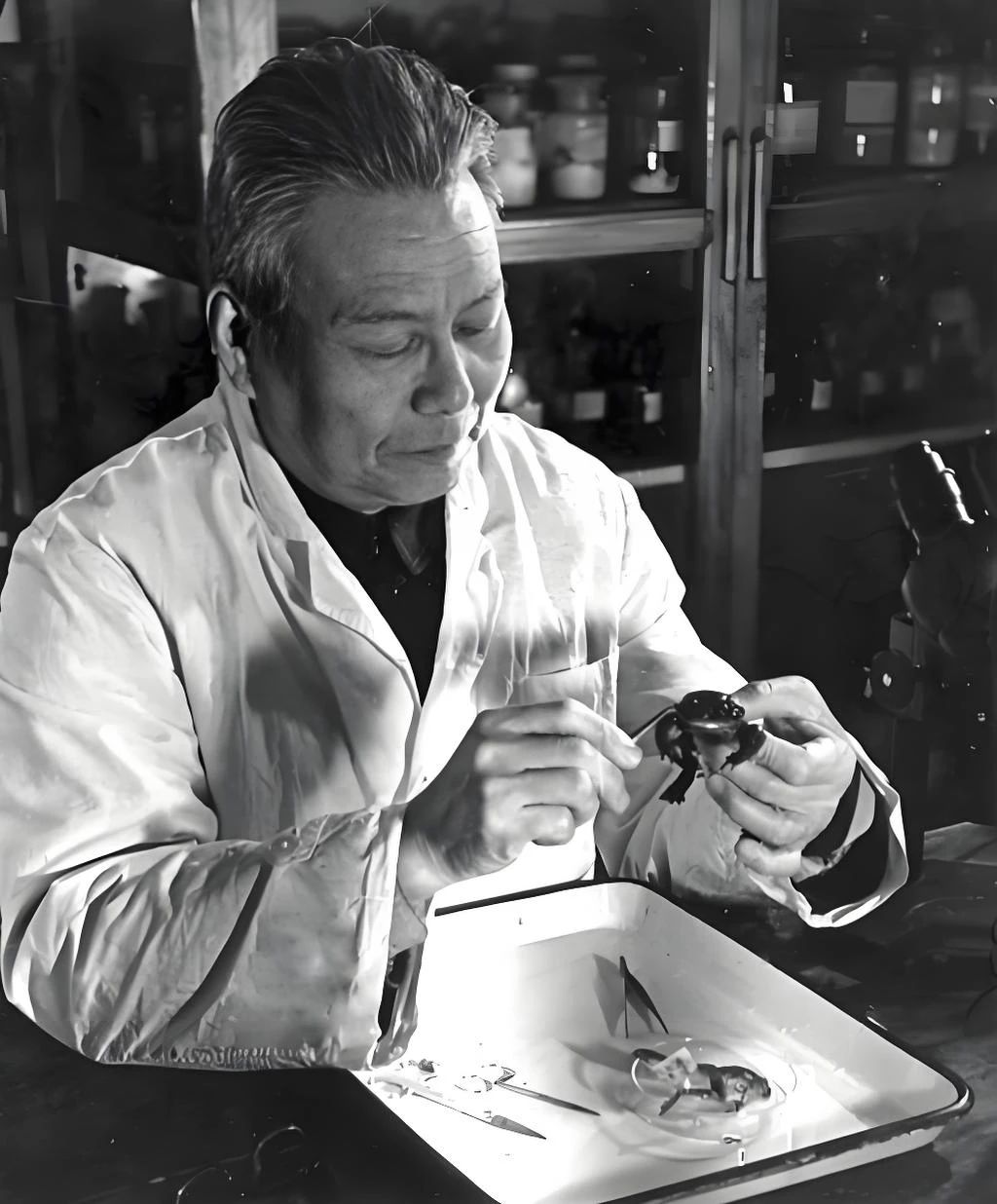

鄭作新院士

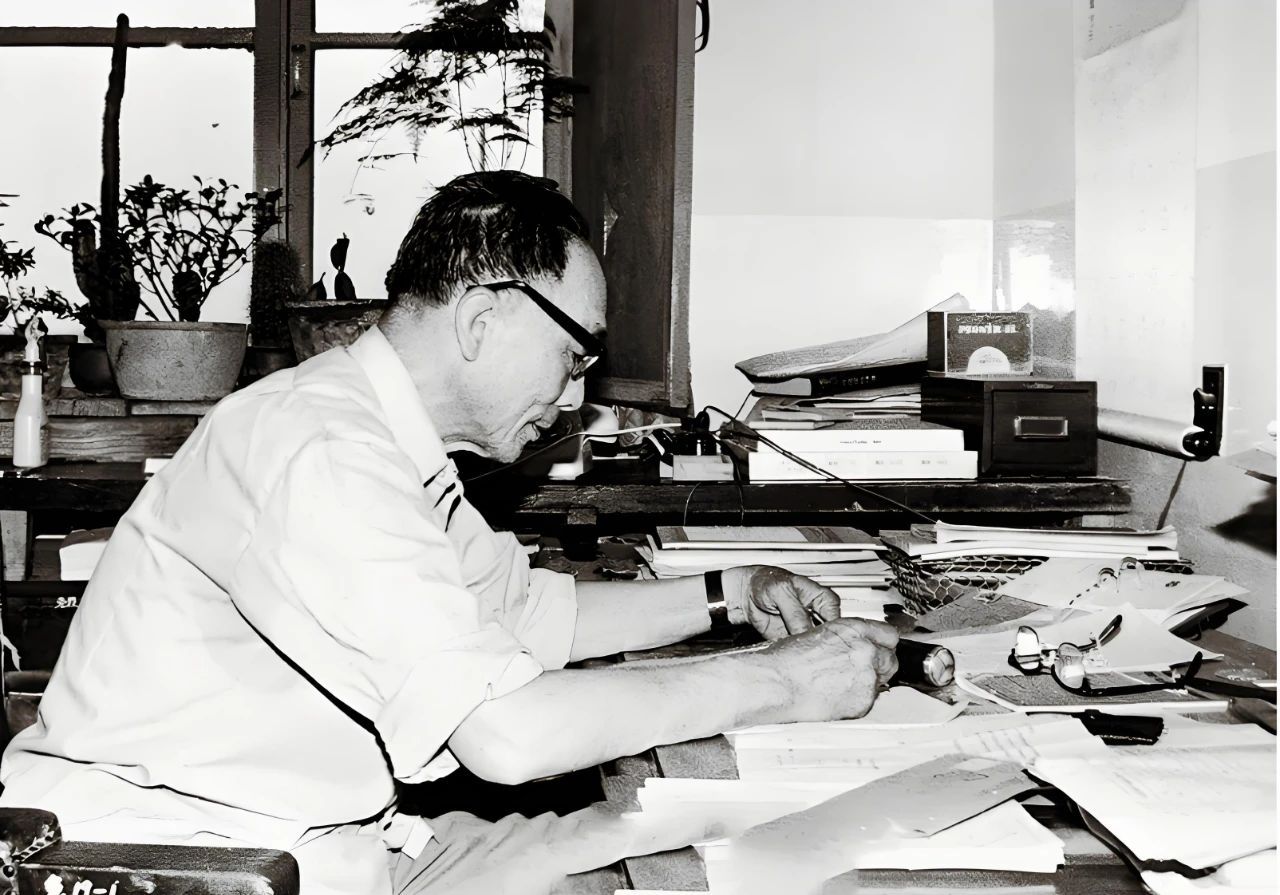

黃禎祥院士

曾呈奎院士

唐仲璋院士(右一)

俞永新院士

林蘭英院士

姚建年院士

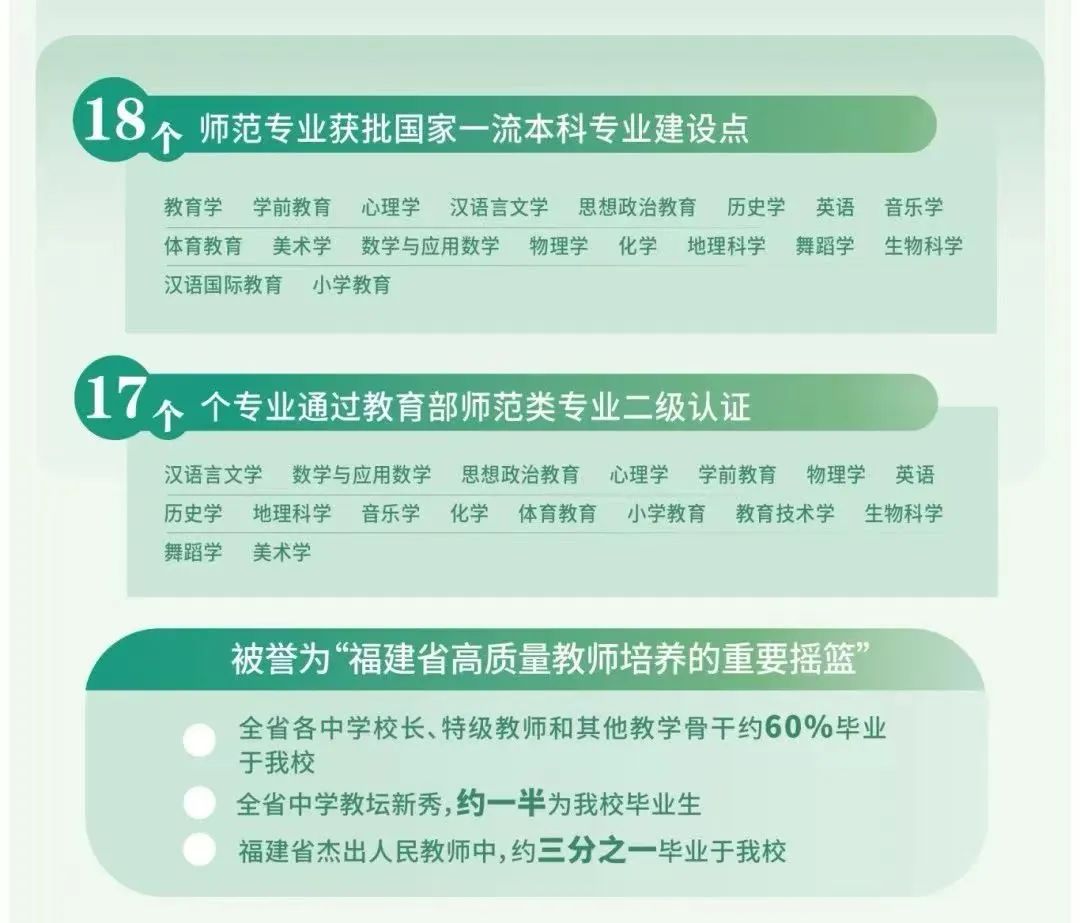

作為全國為數不多具有百年歷史的師范院校,福建師范大學不斷擦亮教師教育“金字招牌”,始終以培養高素質、高水平、創新型教育人才為己任,為基礎教育事業立下了卓著功勛。

建校以來,學校向社會培養輸送各級各類人才近60萬名,為國家和福建經濟社會發展作出了突出貢獻。全省60%的中學校長、特級教師和其他教學骨干、約一半的中學教壇新秀、三分之一的省杰出人民教師畢業于福建師范大學,被譽為“福建教師的搖籃”。通過一代又一代畢業生,百年學脈得以延伸和擴展,他們的事業和心靈,與這座弦歌不絕的古老學府緊緊相連。

進入新時代,福建師范大學這所質樸沉靜的學府,與時代同行,先后被確定為福建省人民政府與教育部共建高校、福建省重點建設的高水平大學、福建省一流大學建設高校、福建省第二輪“雙一流”建設A類高校,踏上了承前啟后、再創輝煌的新征程。 學科建設成效顯著 教育部第五輪學科評估上榜學科31個、占省屬高校25%,其中A類學科3個、占省屬高校75%,AB類學科18個、占省屬高校36%,均居省屬高校首位、全國師范院校前列,有力支撐教育強省建設。10個學科進入ESI全球排名前1%、12個學科上榜USnews世界學科排名、13個學科上榜軟科世界一流學科排名,2024軟科中國大學分領域評級顯示,位列全國高校文科實力第46位、理科實力第53位。

擁有一級學科博士點19個、專業博士學位點4個、博士后科研流動站20個,國家一流本科專業建設點36個,榮獲2022年國家教學成果二等獎7項,全國教材建設獎特等獎1項、二等獎2項、先進集體1個,均位居全國高校前列。入選長江學者、國家杰青等國家級人才項目182人次,位居全國師范院校10強。

擁有國家級科研平臺7個、部省級科研平臺118個;“十四五”以來獲國家基金項目467項(重大重點58項),其中社科基金項目175項,居全國高校第29位,學校整體進入“自然指數”全球400強。  世界首個“通量—大氣—遙感觀測平臺”揭牌運行 世界首個“通量—大氣—遙感觀測平臺”揭牌運行兩岸文教交流合作 發揮閩臺兩岸習俗相近、語言相通、血緣相親等優勢,深化文教交流合作,對臺招生專業擴大至72個,在校臺籍生452人,位居全省高校前列;閩臺高校聯合培養人才近4000名。“十四五”以來累計承擔涉臺國家社科基金項目17項(其中重大1項),產出了《臺灣文獻匯刊》及其《續編》200冊、《兩岸關系族譜資料數據庫》等一系列高水平學術成果。首創中國釣魚島數字博物館、臺灣歷史與文化數字博物館,持續開展學術精品入臺工程,兩岸合編語文教材34本1000多萬字、輔助教材3種650萬字,在臺灣出版并被臺灣20多所中學使用。   學校6名師生受馬英九文教基金會邀請赴臺參訪交流 學校6名師生受馬英九文教基金會邀請赴臺參訪交流 |