如何利用“數智”升級實現教育高質量發展?2023一次非去不可的“數智重電”之旅

| 2023-06-10 00:26? ?來源:華龍網-新重慶客戶端 責任編輯:李晨曦 我來說兩句 |

分享到:

|

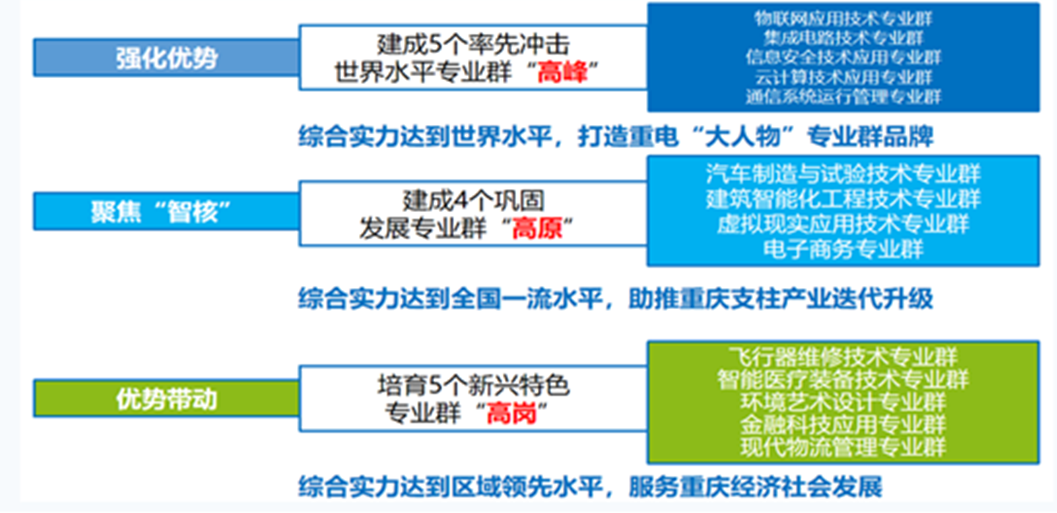

2023年,首輪“雙高計劃”建設周期迎來收官之年。作為首批中國特色高水平高職學校建設單位,近年來,重慶電子工程職業學院以大數據智能化為引領,主動把握數智時代的變革機遇,以數智技術賦能人才培養與治理改革,在辦學探索中不斷凝聚“數智重電”特色,助力區域數字經濟蓬勃發展。 5月24日上午,2023第四屆“全國主流網絡媒體重慶教育行”走進重慶電子工程職業學院,來自全國40余家主流網絡媒體記者,圍繞“雙高計劃”“數智重電”助力數字經濟轉型發展展開探討。  “數智”驅動教學改革 以“智慧教育”助力“教學研”共生 創設適合的教育、滿足不同層次學生的需求,讓每一名學生基于個體潛質得到最佳發展,是教育者孜孜追求的目標和愿景。教育信息化、數智化是幫助我們實現這一愿景的有效路徑。 重慶電子工程職業學院積極構建“個性化、泛在化、智能化、數據化”的智慧教學生態,以“智慧教育”為目標助力“教學研”共生,不斷加強數字化教學資源建設和應用,創設“一師一空間,一生一平臺”的智慧教育環境。  在通信工程學院,為師生打造產教融合實訓云平臺,采用混合云模式部署,實現校內實訓設備資源虛擬化上云,同時上線AI在線解答和實訓指導系統,學生登錄平臺不限時間、不限地點,共享虛擬實驗、儀器,實現靈活開展實訓、在線提升技能;馬克思主義學院利用數字媒體技術、人工智能技術構筑情景交融思政教學場域,生成具有敘事說理功能的新興載體“情景畫”,運用“AR觀黨史學時政”、“VR看鄉村振興新圖景”等原創軟件,實現3D思政課堂上師生深度互動。 隨著數字技術賦能教學改革不斷深入,學校也入選全國網絡學習空間應用優秀學校,在2023年“中國高等職業院校改革活力指數排行榜”中位居全國第3,先后培養出諸如“世界技能大賽冠軍”李小松、“全國技術能手”王杰等一大批卓越工匠和雙創人才。 政校共建“環重電創新生態圈” 著力構建“數智重電”特色科研體系 “科”,是科學城的靈魂和主題。自科學城啟動建設以來,立足實現高水平科技自立自強,一大批大裝置、大院所、大平臺、大項目持續加速推進。這些從立項開始就注定發揮大作用的項目,已經在科學城“扎下了根”,也漸漸“結出了果”。 學校充分發揮地處西部(重慶)科學城“智核區”的區位優勢,依托與地方政府合作共建的“環重電創新生態圈”,著力打造“數智重電”特色科研體系,技術攻堅精準服務產業升級。  通過“全面布局、重點培育、內部挖潛、外部合作”,學校在硅光子芯片封測、5G+應用、城市智慧運維等重點領域布局了7個大數據智能化科研平臺,建有“機器人技術應用協同創新中心”“智能制造應用技術協同創新中心”2個國家級協同創新中心;與重慶國家應用數學中心共建“大數據與最優化研究所”,開展“基于醫保大數據的群體健康分析”等技術創新項目,利用數學工具解決民生領域關鍵問題。 當前,多個重大項目建設地如火如荼,這是重電縱深推進特色科研體系建設走深走實的生動注腳。 以專業特色統領辦學特色 為打造“制造重鎮,智慧名城”注入新動能 重慶,這座無法復制的魅力之城,給我們帶來了太多驚喜:輕軌穿樓李子壩、絕美夜景洪崖洞、美味的火鍋、兩江四岸的絕妙夜景…… 而在這些備受關注的話題背后,我們也看到,數字經濟時代,科技創新、智能制造等創新元素正在成為重慶的城市底色,并融入到以數字化、智能制造為代表的產業和城市發展脈絡中。 一座會“思考”的城市,躍然眼前;一個更“智慧”的重電,正在成型。  在此背景下,重慶電子工程職業學院以專業特色統領辦學特色,一體化推進專業群建設,緊密對接重慶市“芯屏端核網”智能全產業鏈和“云聯數算用”全要素群,聚焦重慶市“2+6+X”的先進制造業產業集群發展需求和傳統產業數字轉型需求,升級重構14個專業群,實施“高峰高原高崗”梯次發展計劃,推進專業群評價體系改革,構建“兩平臺+三模塊”課程體系,形成“智聯六合、信安九州”的“數智重電”品牌。 “學校以物聯網應用技術專業群為例,發揮國家物聯網產業示范基地優勢,面向物聯網產業鏈、智慧城市領域,培養具備物聯網終端開發與應用、系統方案解決與工程實施、網絡設計與運維等能力的高素質創新人才。”  學校相關負責人表示,專業群編制了教育部《物聯網專業教學標準》等相關標準27項,與華為技術有限公司建立了全球高校第一個“華為實訓基地”、第一個“華為認證培訓中心”、第一個混合所有制特征的“重電-華為ICT學院”。 同時,學校作為全國首批現代學徒制試點單位,與華為、中興等數智行業領軍企業合作,創新構建“職教集團-產業學院-實訓基地”三位一體的數智人才培養模式,每年為全市輸送大數據與智能化等領域高素質技術技能人才6000余人,畢業生本地就業占比穩定保持82%以上,為重慶市建設“智造重鎮”“智慧名城”提供有力支撐。 |

相關閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

信息網絡傳播視聽節目許可(互聯網視聽節目服務/移動互聯網視聽節目服務)證號:1310572 廣播電視節目制作經營許可證(閩)字第085號

互聯網出版許可證 新出網證(閩)字12號 增值電信業務經營許可證 閩B2-20100029 互聯網藥品信息服務(閩)-經營性-2015-0001

福建日報報業集團擁有東南網采編人員所創作作品之版權,未經報業集團書面授權,不得轉載、摘編或以其他方式使用和傳播

職業道德監督、違法和不良信息舉報電話:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 舉報郵箱:jubao@fjsen.com 福建省新聞道德委舉報電話:0591-87275327

0889fc7c-23d0-4131-8528-2f171882c98f.jpg)

d4c51701-0f52-4e30-b198-a18952c8fc06.jpg)

26025e70-39ba-448a-a352-03fe6809e327.jpg)

41ee6fa8-14b1-4682-9826-94c5d24960c8.jpg)