福建理工大學:聚焦應用型人才培養改革,打造國家級現代產業學院

| 2025-05-30 13:56:56??來源: 責任編輯:付麗寧 我來說兩句 |

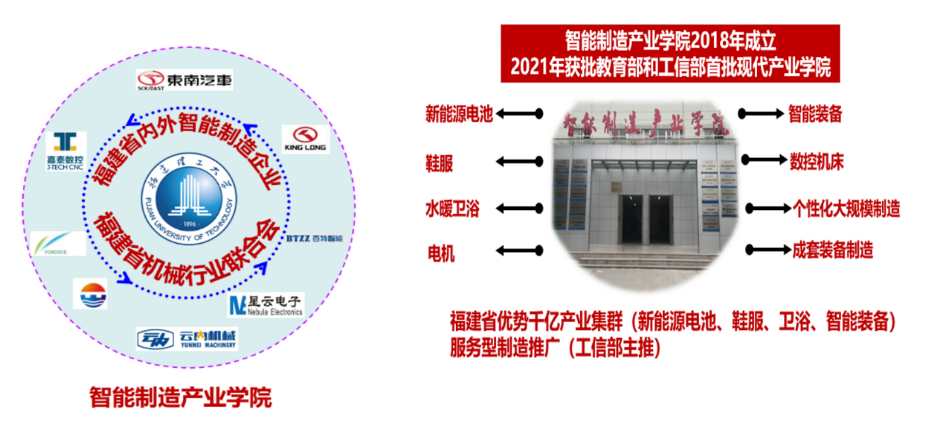

福建理工大學智能制造產業學院是學校于2018年聯合福建省機械工業聯合會、省內外一批龍頭智能制造企業共建,形成的“1+1+N”構架的“多元協同、產教融合”產業學院。該產業學院秉承“大機電”的辦學底蘊,繼承長期對接行業、服務企業的優良傳統,服務智能制造、新能源汽車、工業機器人等重點領域。以深化產教融合、校企合作為建設目標,以創新人才培養模式、提高人才培養質量為根本任務,建成一個以裝備制造業人才所需的工程技術應用能力、創新能力培養為切入點,融人才培養、科學研究、技術創新、企業服務、學生創新創業等功能于一體的示范性人才培養實體,促進教育鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈有機銜接。2021年獲批教育部和工信部首批現代產業學院,2022年獲批國家級職業教育“雙師型”教師培訓基地,2023年獲批人社部數字技術工程師培訓基地。

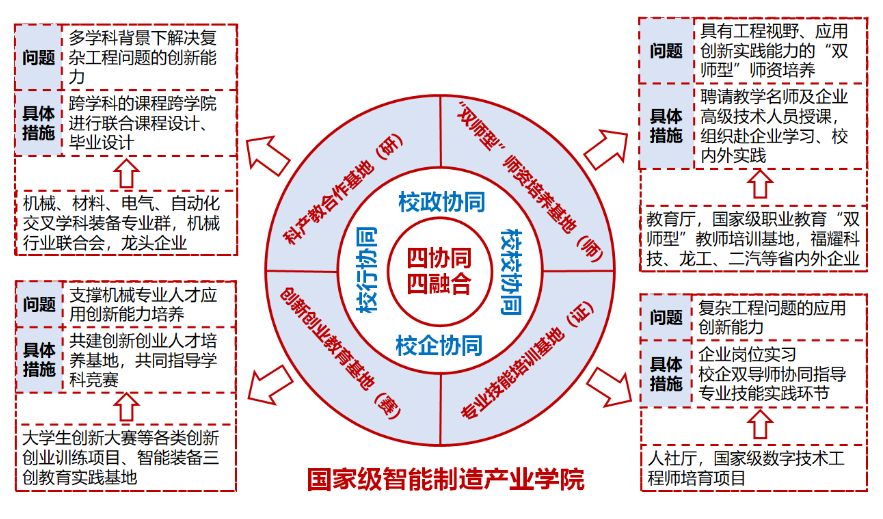

“四協同、四融合”的平臺育人機制 通過聯合政府、行業協會、龍頭企業,打造集“產學研合作基地、教育教學改革基地、創新創業教育基地、專業技能培訓基地”于一體的“四協同、四融合”共建共享平臺育人新機制,提升了實踐教學與產業耦合度。不斷探索創新人才培養新模式,開展智能制造教學改革試驗班,探索適應工業智能化轉型的裝備制造業人才培養模式;實施卓越工程師計劃,探索“產教融合、校企合作”的人才培養模式。產業學院建設模式研究獲省教學成果一等獎;產業學院建設案例入選中國高等教育博覽會“校企合作雙百計劃”典型案例;校企共建課程研究獲省教學成果特等獎;校企共建課程團隊獲批教育部戰略性新興領域“十四五”高等教育教材體系建設團隊。

“五環聯動、持續賦能”的師資培養模式 提出“總體設計、分段培養、培養實施、評價反饋、持續優化”的“雙師型”教師和專業人才技能培養質量保障體系和持續改進機制。開展基于“教師勝任力”的培養過程及其效果的增值性評價,實現培養質量的有效評估和持續改進,形成了“五環聯動、持續賦能”促進能力素質發展。師資培養模式獲省教學成果一等獎。依托2個國家級培訓基地,實現職業教育師資培訓到數字技術工程師培訓全覆蓋。

“思政引領、四階提升”的學生能力培養體系 深入挖掘與提煉德育元素,將“激發創新意識、訓練創新思維、培育創新精神、提升雙創能力”的創新能力培養路徑融入到裝備制造相關專業第一、第二課堂中,增強大學生努力學習、科技創新的內生動力。提出“過程性評價+總結性評價”的全過程模糊層次創新能力評價方法,突破了創新能力培養缺乏量化評估的瓶頸。近五年本科生參加學科競賽及創新創業競賽共獲國際級7項(一等獎1項、三等獎6項),國家級108項(特等獎1項、一等獎3項、二等獎32項、三等獎71項、優秀獎1項),省級獎項268項;大學生創新創業訓練計劃項目?獲國家立項48項,省級立項52項。

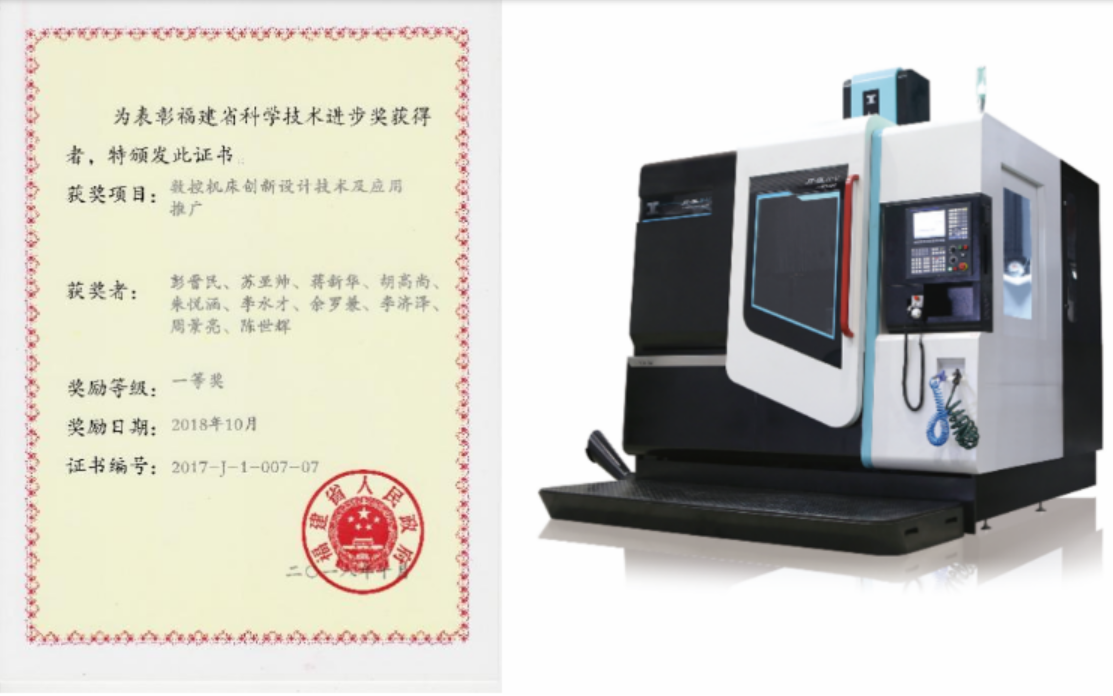

“產學合作,服務地方”的科產教模式 瞄準裝備制造關鍵產業和新的經濟增長點,以解決企業實際技術問題為重心,建設服務型師資隊伍。近三年,教師與企業合作承擔各類科研項目和技術服務項目共163項,申請專利262項,科研經費3506萬元,合作企業獲得18項省級智能制造重點項目,獲得福建省科學技術進步獎9項,其中一等獎2項,實現了互利共贏。與嘉泰數控機械有限公司合作,先后聯合承擔了福建省科技重大專項等縱向課題10余項,三年共創造產值12億元,合作項目獲得福建省科學技術進步獎一等獎。

產業學院建設模式推廣 建設模式為省內外兄弟院校產業學院人才培養所借鑒。依托國家智能制造產業學院及國培基地的多類國培項目(“雙師型”骨干教師培訓、教師企業實踐培訓、課程實施能力提升培訓和1+X證書制度種子教師培訓)推廣輻射,覆蓋福建省全部新建本科高校、高職院校以及83個中職學校。近年來,智能制造產業學院接待了常州大學、嘉興大學、大連民族大學等多所省內外高校到校參觀交流。中國教育報、福建日報、中國網、東南網等多家媒體對智能制造產業學院辦學特色、教師服務社會能力進行報道,社會聲譽不斷提升。 福建理工大學緊扣地方經濟發展需求,在現代產業學院組織模式、人才培養模式、教學組織模式和教學情境建設等方面進行全面改革,形成了“多元協同、產教融合”的地方高校現代產業學院建設模式。站在高水平創新型理工大學建設的新起點,福建理工大學將持續推進應用型人才培養改革探索與實踐,力求在服務地方經濟中作出新貢獻! |

相關閱讀:

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

信息網絡傳播視聽節目許可(互聯網視聽節目服務/移動互聯網視聽節目服務)證號:1310572 廣播電視節目制作經營許可證(閩)字第085號

網絡出版服務許可證 (署)網出證(閩)字第018號 增值電信業務經營許可證 閩B2-20100029 互聯網藥品信息服務(閩)-經營性-2015-0001

福建日報報業集團擁有東南網采編人員所創作作品之版權,未經報業集團書面授權,不得轉載、摘編或以其他方式使用和傳播

職業道德監督、違法和不良信息舉報電話:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 舉報郵箱:jubao@fjsen.com 福建省新聞道德委舉報電話:0591-87275327